au Conseil Supérieur de l'Éducation du 1er décembre 2004

(FCPE, PEEP, UNL, FAGE, UNEF, La Ligue de l’Enseignement, Sgen-CFDT, UNSA Education, SE-UNSA, SNPDEN (UNSA Education), Fep-CFDT, CFDT, CGT.)

Rubrique : "la démocratie,

oui, mais pas trop !"

François

Fillon confirme la suppression des TPE en terminale

![]() ... contre l'avis du C.S.E. : Déclaration

commune

... contre l'avis du C.S.E. : Déclaration

commune

au

Conseil Supérieur de l'Éducation du 1er décembre 2004

(FCPE,

PEEP, UNL, FAGE, UNEF, La Ligue de l’Enseignement, Sgen-CFDT, UNSA Education,

SE-UNSA, SNPDEN (UNSA Education), Fep-CFDT, CFDT, CGT.)

Le

nouveau sirop-typhon :

déplacements

de populations ? Chèque-éducation ? ou non-scolarisation

?

«

les plus stricts des stricts »

Présents

dans huit départements (Ardèche, Drôme, Loire, Haute-Loire,

Var, Gard, Rhône, Seine-et-Marne)

La vie familiale

y est très normée, dans un contexte patriarcal où

le père travaille à l’extérieur, tandis que la mère

prend en charge l’éducation morale des enfants.

Ils ont choisi

depuis quelques années de scolariser eux-mêmes leurs enfants.

Les communautés

ont récemment créé un système privé

de cours par correspondance, les cours du Chêne.

| PRIVÉ

Le livre qui rallume la guerre Après vingt ans de statu quo, le pédagogue Philippe Meirieu demande dans un livre polémique la suppression du secteur privé. Coupable à ses yeux d'exister, de réussir, et surtout de se développer. Par Véronique Grousset

L'ouvrage se veut à

la fois «polémique et provocateur». Très court,

à peine plus d'une centaine de pages *, il s'ouvre sur une question

bizarre, quoique équilibrée : «Faut-il nationaliser

l'enseignement privé ou privatiser l'enseignement public ?»

On s'attend donc à un débat, qui promet d'être intéressant

; sauf qu'il n'a pas lieu, faute d'un seul argument en faveur de la seconde

hypothèse.

Ce qui n'a rien d'étonnant

quand on connaît un peu l'auteur : conseiller de tous les ministres

de l'Education nationale depuis trente ans, promoteur du collège

unique et maître d'oeuvre de la «pédagogie moderne»,

qu'il inculque encore aujourd'hui aux futurs enseignants en sa qualité

de directeur de l'IUFM de Lyon, Philippe Meirieu n'allait évidemment

pas prôner la privatisation de l'enseignement public. Ni encourager

une discussion sur les mérites comparés des deux secteurs,

au risque d'avoir le plus grand mal à justifier sa conclusion...

puisque celle-ci consiste à réclamer la suppression du privé,

le plus performant des deux !

En dépit de son préambule,

cet essai ne propose donc aucun débat constructif sur l'avenir de

notre système scolaire. Il ne fait que plaider pour «un changement

institutionnel», visant à abolir la liberté de choisir

son établissement scolaire, effectivement inscrite dans notre Constitution,

et réaffirmée depuis par de nombreuses lois (Debré,

Guermeur, Falloux, etc.). Une liberté en moins, réclamée,

comme d'habitude, au nom de la deuxième valeur républicaine

: l'égalité. Car après trente années d'échec

de ses idées égalitaristes, qui n'ont fait qu'aggraver les

inégalités en condamnant des centaines de milliers d'anciens

élèves au chômage et à la frustration, Philippe

Meirieu persiste dans son erreur. Il martèle que l'école

doit être «la même pour tous» et que la concurrence

entre les deux secteurs serait devenue «mortifère pour la

démocratie».

Ce n'est pourtant pas le

succès grandissant du privé (30 000 de-mandes d'inscription

refusées, faute de places, à la dernière rentrée)

qui l'inquiète le plus : Meirieu n'ignorant pas que, quelle que

soit la demande des familles, leur fuite vers le privé a désormais

atteint ses limites. Depuis les lois Chevènement de 1985 - promulguées

après les grandes manifestations de 1984 pour restaurer «la

paix scolaire» - la capacité d'accueil des deux secteurs est

en effet strictement contingentée à 20% du total des élèves,

au maximum, pour le privé, et à 80% pour le public. Un seuil

que le privé a atteint depuis deux ans, et qu'il ne cherche pas

à dépasser.

«Nous préférons

conserver notre caractère propre, et continuer à travailler

sur le qualitatif», explique à ce sujet Paul Malartre, secrétaire

général de l'enseignement catholique... qui esquive prudemment

toute allusion à son autre motivation, de nature plus diplomatique

: ne surtout pas ranimer la querelle scolaire en empiétant sur la

«part de marché» attribuée au secteur public.

Aucun risque, par conséquent,

de ce côté-là : le privé ne peut pas grandir

davantage. Ni menacer le taux de remplissage du secteur public, quels que

soient ses lacunes ou défauts. Mais ce qu'il peut faire, en revanche,

c'est attirer les meilleurs élèves et les plus motivés.

Ce qui suffit pour inciter de très nombreux établissements

publics à s'interroger sur l'efficacité de leurs méthodes,

et parfois même à en changer, en imitant celles du privé

: davantage de devoirs et de leçons, un contrôle plus exigeant

des connaissances, des cours plus magistraux, des parcours plus diversifiés,

des classes plus homogènes. Quand ça n'est pas carrément

«l'élitisation» de tout l'établissement, par

la création d'options réputées difficiles, comme le

japonais ou le grec.

Un véritable cauchemar

pour Philippe Meirieu, aveugle sur le passé, mais très lucide

sur l'avenir. Et ce qu'il voit se profiler avec horreur, ce sont des chefs

d'établissement public qui n'hésitent plus à contester

le dogme instauré depuis 1975 (Tous les élèves sont

nés pour devenir des intellectuels. Tous en ont la capacité

et l'envie) ; ce sont des familles qui, empêchées d'inscrire

leurs enfants dans le privé, commencent à réclamer

la désectorisation du secteur public, au nom de leur droit constitutionnel

de choisir librement leur établissement (la France étant

l'un des seuls pays d'Europe, avec Malte et la Grèce, où

cette liberté n'est pas totale) ; et ce sont des futurs enseignants

qui, chaque année plus nombreux, préfèrent postuler

dans le privé plutôt que dans le public.

Cette ultime menace étant sans doute la pire. D'ici moins de quinze ans, la moitié des enseignants qui exercent aujourd'hui partiront en effet à la retraite. On manquera alors de candidats. On commence d'ailleurs à en manquer. Et le meilleur argument qui jouait jusqu'à présent en faveur du public (des retraites 20% plus élevées) vient de sauter, grâce à une loi de fin décembre 2004, non rétroactive, qui alignera bientôt les conditions de retraite des enseignants du secteur privé sur celles de leurs collègues du public. D'où cet essai en forme de cri du coeur, poussé par un révolutionnaire dont les idées menacent d'être balayées par la volonté du peuple. Un bon signe, finalement, en ce début d'année 2005. |

Débats

& Opinions - ÉDUCATION

Le «socle commun»

de connaissances au coeur du projet de loi d'orientation sur l'école

PAR ROBERT REDEKER *

La loi Fillon marquera la fin d'une parenthèse – l'emprise du pédagogisme sur l'école –, qui a pu être qualifié d'«enseignement de l'ignorance», par l'essayiste Jean-Claude Michéa. Sous la pression continue des réformes votées depuis 1981, le vide s'est imposé comme le contenu central de l'enseignement. Les TPE (travaux personnels encadrés), courageusement supprimés par François Fillon, exprimaient la quintessence de cette substitution du vide à tout autre contenu. Le projet des pédagogistes, à l'oeuvre dans toutes les mesures scolaires décidées par la gauche, se ramenait à marier l'école avec un certain air du temps, celui de «l'ère du vide», selon la formule du philosophe Gilles Lipovetsky. Ouvrir l'école sur la vie revenait à faire entrer le vide dans l'école. La «secte» des pédagogistes et les gouvernements dont elle s'est servie comme relais, voulurent muter l'école en clone de cette société du vide. Par exemple, en imposant la notion d'école comme «lieu de vie», ce qui exigea l'annulation des autres définitions du lieu scolaire – «lieu de savoir» et «lieu d'étude». La thématique du «lieu de vie» fut mise en avant dans le dessein de ridiculiser l'étude, l'austérité et l'ascèse. La nouvelle loi de programmation offre au vénérable mot de pédagogie, ridiculisé par trois décennies de pédagogisme, la possibilité de retrouver son sens : la vraie pédagogie ne s'identifie aucunement avec une démagogie flattant le peuple «enfant», mais avec un art d'exposer systématiquement, progressivement et logiquement, à partir de leurs éléments, des connaissances. Maladie mortelle de l'école républicaine, le pédagogisme est hanté par la propension à l'inversion : que les ignorants prennent le rôle des savants ! Que les enfants prennent celui de leurs maîtres ! Dans une de ses publicités, la firme de restauration MacDonald's a repris cette obsession libertaire : les enfants montrent aux parents comment il convient de manger, avec les doigts ! Dans le théâtre post-soixante-huitard s'imposa la manie de briser la barrière entre les acteurs et les spectateurs, d'abolir la scène, de mélanger les rôles. L'école, sous la coupe des pédagogistes, se vit sommée de ressembler à cette forme de théâtre, ou à ce fast-food à l'américaine, dans lesquels on ne sait plus qui est qui, quel est le rôle dévolu à chacun. Ainsi, exigea-t-on d'honnêtes professeurs d'histoire de ne plus exposer de savoir aux élèves, les connaissances historiques devant être découvertes par «les apprenants» eux-mêmes ! Parallèlement, on défendit à l'apprentissage de la grammaire de passer par un enseignement systématique et rigoureux, sous prétexte que les élèves étaient capables d'en déceler les règles à partir de leurs propres façons de parler. Inversion : comme dans les McDonald's, le pédagogisme supposait que les élèves devaient faire la leçon aux adultes. Le rôle de l'enseignant se limitait à placer les élèves dans des conditions les plus favorables, sur un mode plaisant et ludique, à la redécouverte de leur science infuse. Cette façon de voir s'ancre dans une certaine sociologie : le savoir se trouve dans la société, il est populaire, les enfants en sont porteurs, l'école, loin d'être le lieu d'où l'on impose «la culture bourgeoise» (appellation bourdieusienne de «la science bourgeoise», chère à Staline et à Lyssenko) est le lieu où ce savoir commun se révèle à lui-même, s'extériorise. Il importait que les professeurs se banalisent, qu'ils s'expriment avec le même laisser-aller que la majorité de leurs concitoyens, qu'ils adoptent le parler-cool et le parler-jeune, que leur soumission aux automatismes du langage de la rue («C'est vrai que», «Moi en tant que salarié», «Nous, on...», etc.) devienne patente lors de chacune de leurs interventions publiques. Bref, il fallait qu'ils ne fassent surtout plus preuve de distinction. L'école, le savoir, l'autorité du maître passèrent pour des structures d'oppression de type colonialiste et de violence exercées sur une minorité ! Une bonne partie de la pensée scolaire de la gauche relève du registre pointé par Pascal Bruckner sous la figure du Sanglot de l'homme blanc. Et l'école fut imaginée comme une machine de guerre contre l'inégalité. La lutte contre l'inégalité fut promue au rang de première mission de l'école. Dans les salles des professeurs, dans la bouche du personnel éducatif, s'est installée comme une évidence l'idée suivante : la lutte contre l'inégalité et les discriminations est la raison d'être de l'école. L'inégalité, et non plus l'ignorance, fut tenue pour le pire des maux. Les instituteurs et professeurs de jadis, ceux qu'illustre Marcel Pagnol dans La Gloire de mon père, pestaient contre l'ignorance ; ceux d'aujourd'hui, devaient s'emporter contre l'inégalité. Les hussards de la République s'imposaient de faire reculer l'ignorance, les enseignants contemporains ne devaient chercher qu'à faire reculer l'inégalité. L'impératif social avait remplacé l'impératif intellectuel ! Le rabattement automatique de l'inégalité sur l'injustice renforce la paralysie de l'école. Faut-il rappeler que toute inégalité n'est pas par essence injuste ? Qu'inégalité et justice ne sont pas incompatibles ? Faut-il redire, également, que tout ne se vaut pas ? Qu'un roman de gare ne vaut pas Le Rouge et le Noir ? Qu'un propos de café du commerce ne vaut pas une page de Platon ? Le nihilisme selon Nietzsche – la dévaluation des valeurs par leur mise en équivalence – a envahi l'école au nom de l'égalité. Egalitariste, l'école soumise aux pédagogistes s'est muée en école du nihilisme. Pénétrées de nihilisme, conformant l'école à une société entrée dans «l'ère du vide», la plupart des précédentes réformes voulurent, au fond, que l'école réalisât la révolution absente. Or quelle est la vraie mission de l'école ? Deux tâches se dégagent, la première formant le sol rendant possible la seconde : instruire, et forger l'âme de la nation. La mission primordiale de l'école est d'instruire, en replaçant le savoir au centre. Ce savoir s'identifie avec la haute culture, dont l'école se doit de proposer l'étude approfondie : Racine, Corneille, Chateaubriand, plutôt que les refrains de la Star academie. En évidant l'école, les promoteurs du pédagogisme ont brisé le lien entre la haute culture et le peuple qui signalait une spécificité française. La seconde mission : confectionner l'âme collective de la nation. Qu'à chaque représentation du Cid ou du Tartuffe, chaque Français sente qu'il en va de son être ! Jean Vilar ne souhaitait pas autre chose ! En fermant la parenthèse pédagogiste, la loi Fillon dégage l'horizon pour la réalisation de ce programme, qui en constitue le coeur. * Professeur agrégé

de philosophie au lycée Pierre-Paul-Riquet de Saint-Orens-de-Gameville

(banlieue toulousaine). Derniers livres parus : Nouvelles Figures del'homme

(éditions Le Bord de l'Eau), et Le Progrès oul'Opium de l'histoire

(éditions Pleins Feux).

ÉDUCATION En réponse au philosophe Robert Redeker Eloge du «pédagogisme» PAR PHILIPPE MEIRIEU *

Ainsi donc, serait-on en train, enfin, de liquider le pédagogisme pour restaurer la véritable pédagogie : «l'art d'exposer systématiquement, progressivement et logiquement, à partir de leurs éléments, des connaissances» (1). Grâce à la loi Fillon, on va pouvoir bouter hors de l'école les agitateurs pervers qui, en lieu et place de la transmission des savoirs pour laquelle ils sont mandatés, s'adonnent à l'écoute démagogique des élèves, abandonnent toute exigence culturelle, mélangent allègrement Bach et le rap, Charlie-Hebdo et Albert Camus, le théorème de Pythagore et les résultats du PMU, etc. Affaire de salubrité

publique donc. De retour à la civilisation contre la barbarie. Il

ne reste plus qu'à clouer les pédagogistes au pilori des

médias... et l'École française va, du jour au lendemain,

résoudre tout à la fois, la question de l'échec scolaire,

de la violence, de la formation des citoyens, de la résistance nécessaire

au crétinisme télévisuel, des relations entre les

enseignants et les familles, etc.

Et si les choses étaient, quand même, un tout petit peu plus compliquées ? Résumons brièvement ce que l'on reproche à ce qu'on nomme le pédagogisme : 1) Il affirme que l'élève doit «construire son propre savoir» et abolit, par là, la dénivellation essentielle entre celui qui sait et celui qui ignore. 2) Il ne fait pas la différence entre les oeuvres de culture et la médiocrité médiatique. 3) Il participe d'une idéologie égalitariste qui cherche à détruire les élites et à niveler notre société par le bas, mettant en péril l'avenir de la civilisation. 4) Il s'inscrit enfin dans le prolongement de l'utopie libertaire soixante-huitarde en s'agenouillant devant «l'enfant-roi». Cette perspective, d'ailleurs, serait devenue la doctrine officielle de l'Éducation nationale depuis 1981, formalisée par la loi de 1989 qui place «l'élève au centre du système scolaire». Qu'on me permette, en tant

que représentant de ce si détestable pédagogisme,

de reprendre ces quatre éléments de ce qui est censé

être notre «doctrine» et de montrer qu'il y a, tout à

la fois, dans cette dénonciation, une ignorance complète

de l'histoire, un danger immense pour notre démocratie, un aveuglement

sur nos véritables propositions et un malentendu qu'il faut absolument

lever.

Une ignorance complète de notre histoire, d'abord. C'est, en effet, Jules Ferry lui-même, dans un discours prononcé le 2 avril 1880 qui affirme : «Les méthodes nouvelles qui ont pris tant de développement, tendent à se répandre et à triompher : ces méthodes consistent, non plus à dicter comme un arrêt la règle à l'enfant, mais à la lui faire trouver. Elles se proposent avant tout d'exciter et d'éveiller la spontanéité de l'enfant, pour en surveiller et diriger le développement normal, au lieu de l'emprisonner dans des règles toutes faites auxquelles il ne comprend rien.» Voilà donc un dangereux soixante-huitard qui destitue le professeur pour lui substituer un «animateur» socioculturel ! Il fait d'ailleurs, contre

toute attente, des émules parmi le corps des très sérieux

inspecteurs généraux : ces derniers signent en effet, le

13 septembre 1890, dans le Bulletin administratif du ministère de

l'Instruction publique, une circulaire dans laquelle ils affirment que

l'objectif de l'enseignement au lycée est d'«habituer les

élèves à trouver eux-mêmes les informations

dans les documents» : dangereux précurseurs des travaux personnels

encadrés ! En octobre 1952, Charles Brunold, physicien, directeur

de l'enseignement du second degré, affirme lui aussi : «Il

ne s'agit plus d'offrir aux élèves un bilan de connaissances,

mais de montrer par quelles voies l'esprit est parvenu à de telles

acquisitions.»

Voilà de quoi inquiéter, déjà, les partisans de ce que Brunold dénonce comme «une pensée dogmatique et déductive». Plus encore, et l'inimaginable presque : c'est Jean Zay – auquel François Fillon vient de rendre un légitime hommage – qui signe un texte dans le Journal officiel du 9 octobre 1938 qui se termine par l'interrogation suivante : «Vers l'enfant, centre commun, tous les efforts ne doivent-ils pas converger ?» Abominable puérocentrisme ! Comment un tel barbare a-t-il pu être assassiné par la Gestapo quelques années plus tard ? En réalité,

les contempteurs du pédagogisme défendent la culture en faisant

preuve, en matière pédagogique, d'une sidérante inculture

! Ils croient que ce qu'ils dénoncent a émergé avec

Mai 68, alors qu'il s'agit d'un mouvement né avec les Compagnons

de l'Université nouvelle en 1918 et porté par l'Éducation

populaire depuis l'affaire Dreyfus. Un mouvement qui, effectivement, ne

se résigne pas à ce que les «héritiers»

accèdent seuls aux savoirs et que les autres en soient écartés,

un mouvement qui tente de lier dans le même acte, transmission et

émancipation.

Or, en ignorant cette question,

les critiques du prétendu pédagogisme font peser sur notre

démocratie un terrible danger. Ils stigmatisent, en effet, l'égalitarisme

et n'hésitent pas à s'attaquer à l'un des trois principes

fondateurs de notre République : l'égalité. Pour eux,

l'égalité en éducation serait synonyme de médiocrité.

On rougit d'avoir à rappeler que l'égalité n'est pas

l'uniformité, que l'égalité devant l'instruction et

l'accès de tous aux fondamentaux de la citoyenneté sont consubstantielles

au projet démocratique. Que, dès lors que «le peuple

fait la loi», chaque individu doit pouvoir comprendre le monde et

ses enjeux. Que l'égalité d'accès à ce que

«nul ne doit ignorer» n'interdit nullement, bien au contraire,

l'accès de chacun à l'excellence dans un domaine qu'on lui

aura fait découvrir et qu'il aura choisi. On s'inquiète aussi,

en ces temps d'emprise des tribus de toutes sortes, qu'on écarte

si vite l'interrogation fondamentale de la véritable réflexion

pédagogique : comment un processus de transmission peut-il être

simultanément un processus d'émancipation ? Comment accéder

à la pensée critique, s'autoriser à s'exhausser au-dessus

des prêts-à-porter idéologiques ? Ce qu'on dénonce

comme le pédagogisme n'est rien d'autre que l'effort pour penser,

en même temps, transmission et émancipation. Mais il faudrait,

sans doute que nos accusateurs prennent un peu de temps pour nous lire

afin de s'en apercevoir.

Du temps pour nous lire,

mais aussi du temps pour regarder de plus près ce que nous faisons...

Qu'a produit le pédagogisme, en effet ? L'effondrement du niveau

en orthographe ? Et si ce phénomène était dû,

plutôt, au statut de l'écrit dans nos sociétés

de «communication» ? Et si la tradition pédagogiste

du journal et de la correspondance scolaires, les tentatives des pédagogistes

pour faire écrire des romans à leurs élèves

ou leur faire rédiger des dossiers dans le cadre des travaux personnels

encadrés, étaient des formes de résistance salutaires

à l'impérialisme de la «com» ? Et si les classes

à projet artistique et culturel avaient pu donner lieu à

une floraison de travaux par lesquels une multitude d'enfants défavorisés

avait, enfin, rencontré les grandes oeuvres de notre patrimoine

?

Et si les vilains pédagogistes

comme moi avaient combattu, depuis bien longtemps, pour que la culture

trouve dans l'École une place centrale ? Pour qu'on enseigne aussi,

à côté des théorèmes mathématiques

et des lois physiques, la manière dont les hommes les avaient élaborés,

s'étaient battus, grâce à eux, contre l'ignorance et

l'assujettissement ? Et si, même, nous avions travaillé, avec

d'autres, pour que l'histoire de l'émancipation de l'humanité

et les terribles marches arrière vers la barbarie soient présentées

clairement et fortement dans les programmes scolaires ? Alors, il faudrait,

sans doute, revoir, par honnêteté intellectuelle, les accusations

qui sont portées contre nous.

Reste, enfin, le malentendu sans cesse à élucider : ce n'est pas parce que nous prétendons que «l'élève construit son savoir» que nous abolissons l'autorité de l'enseignant. Bien au contraire : pour mettre en place une situation où l'élève va, grâce aux consignes et aux ressources qu'on lui fournit, travailler vraiment «dans sa tête» à élaborer des connaissances, il faut que le professeur maîtrise parfaitement ces dernières. Plus encore : il faut qu'il prospecte, parmi tous les documents et toutes les méthodes à sa disposition, ceux et celles qui vont pouvoir être les plus efficaces. Aucune abdication de l'autorité, pas le moindre soupçon de non-directivité. C'est l'enseignant qui se contente de «faire cours» sans s'assurer vraiment de l'activité intellectuelle de chacun de ses élèves, qui est non directif : il parle et ceux qui veulent suivre suivent ; les autres rêvent ou font autre chose malgré les rappels réguliers et pathétiques à l'attention : «Écoutez-moi donc... C'est important...» Ainsi ce qui est aujourd'hui dénoncé sous le nom de «pédagogisme» est précisément la pédagogie dont notre Ecole a besoin. Qu'elle s'en éloigne et les résultats ne se feront pas attendre : enrégimentés dans une école qui «expose systématiquement des connaissances» sans se soucier de ce qu'ils apprennent vraiment, les élèves ne tarderont pas à s'en désintéresser complètement. Et leurs parents, inquiets de l'absence de véritable suivi individuel, se tourneront vers les officines privées qui spéculent honteusement sur leur légitime angoisse. * Professeur des universités, directeur de l'IUFM de l'académie de Lyon. Derniers ouvrages parus : Faire l'école, faire la classe (Paris, ESF, 2004), Le monde n'est pas un jouet (Paris, Desclée de Brouwer, 2004) et Nous mettrons nos enfants à l'école publique (Paris, Mille et Une Nuits, 2005). (1) Robert Redeker, Le Figaro, samedi 8 et dimanche 9 janvier 2005, «La pédagogie contre le pédagogisme» |

| Livre. Philippe Meirieu ravive, dans un essai libre de tout dogme,

la vieille querelle des écoles.

(Nous mettrons nos enfants à l'école publique... par Philippe Meirieu, Mille et Une Nuits) Le scolaire sur le pied de guerre Par Emmanuel DAVIDENKOFF - mardi 25 janvier 2005 - Libération Peut-on, en matière d'éducation, écrire un livre qui fasse mieux que convaincre les convaincus ? Et peut-on écrire un tel livre quand on s'appelle Philippe Meirieu, ci-devant directeur de l'IUFM de Lyon, mais aussi ancien conseiller de Claude Allègre, coauteur avec Edgar Morin d'une consultation des lycéens qui fit couler beaucoup d'encre, et figure expiatoire des opposants aux «dérives pédagogiques» héritées des années 70 dont la dénonciation fait florès ces dernières années (1) ? Si oui, le dernier opus de Meirieu fera bouger les lignes. Rappelant en introduction que «49 % des familles françaises (dont la sienne, ndlr) se tournent pour leurs enfants vers l'enseignement privé à un moment ou à un autre de leur parcours scolaire», il ne considère pas la concurrence entre secteurs public et privé comme une question tranchée par le Yalta éducatif qui fige l'équilibre des forces à raison de 80 % d'élèves dans le public et 20 % dans le privé. Avec l'effacement du religieux et la montée du consumérisme, le choix du privé, pourtant confessionnel à 90 %, s'est «laïcisé». Si bien que deux normes coexistent désormais, voulues comme telles par le législateur, y compris par la gauche, lorsqu'elle renonça, en 1984, à son projet de grand service public unifié laïque d'Education nationale. En ce sens, la lutte contre la «marchandisation» et le libéralisme est perdue depuis belle lurette, explique Meirieu, sans que Davos, Bruxelles ou les multinationales aient eu à livrer combat : l'Etat s'est chargé de la besogne, sous couvert de service public. Pourtant «ni les partis de gauche, ni même d'extrême gauche ne proposent de toucher à cet "équilibre" et, tout en dénonçant abstraitement l'emprise du marché sur l'éducation, entretiennent un silence religieux sur la question de l'école privée». Résultat : «La guerre scolaire n'est pas de l'histoire ancienne. Elle se déroule aujourd'hui sous nos yeux», indique Philippe Meirieu, qui stigmatise notamment les illusions égalitaires de la sectorisation scolaire, qui ne sert qu'à enfermer dans leurs ghettos ceux qui ne peuvent pas en sortir (les pauvres) ou à protéger ceux qui ne veulent pas en sortir (les riches). La coexistence de deux ordres d'enseignement renforce ces phénomènes, selon Meirieu. Comment solder cette guerre ? Pour Meirieu, «nous sommes aujourd'hui devant un choix décisif : nationaliser l'enseignement privé ou privatiser l'enseignement public». C'est à ce point que risquent de basculer ceux qui auront voulu suivre l'auteur jusque-là, et qu'il risque de ne convaincre que les convaincus. Car, s'il propose de sauver le public, il préconise pour ce faire de lui appliquer des méthodes qui s'apparentent soit à celles du privé, soit à des préconisations qui seront rattachées au libéralisme le plus débridé, bien que celles-ci consistent en un renforcement du pouvoir régulateur de l'Etat par exemple, la contractualisation des relations entre établissements et académies ou la «responsabilisation des acteurs». L'autre volant de mesures préconisées reprend et approfondit des dispositions présentes dans la loi d'orientation Jospin de 1989 jamais vraiment mises en oeuvre, notamment sur l'implication des familles dans la vie des établissements. Cette référence ne réconciliera pas Meirieu avec ceux qui estiment que la loi Jospin aggravait les effets néfastes du collège unique. Meirieu sera donc suspect sur sa droite comme sur sa gauche, si tant est que ces catégories soient pertinentes en matière d'éducation. Il le sait : «On criera à l'ultralibéralisme. On stigmatisera le démantèlement du service public. [...] D'autres, à l'inverse, [verront dans mon projet] une véritable mise au pas soviétiforme du système éducatif.» C'est précisément cette volonté de ne pas se laisser enfermer dans les dogmes qui fait l'attrait de cet essai. (1) Une violente passe d'armes a opposé Robert Redeker et Philippe Meirieu dans le Figaro des 8 et 18 janvier. (cf plus haut) |

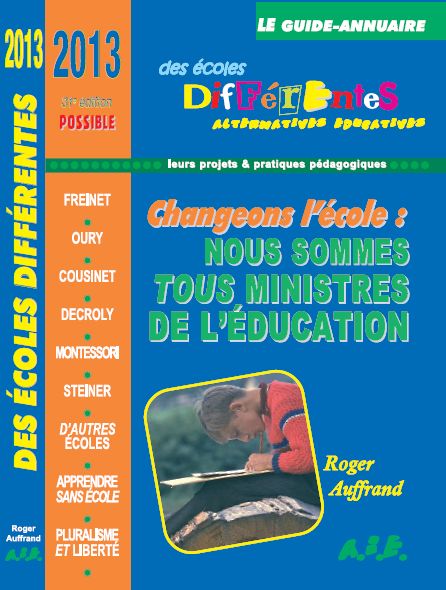

| LE

GUIDE-ANNUAIRE |

Présentation

| SOMMAIRE

|

| Le

nouveau sirop-typhon : déplacements de populations ? chèque-éducation

? ou non-scolarisation ? |

| Pluralisme

scolaire et "éducation alternative" | Jaune

devant, marron derrière : du PQ pour le Q.I. |

| Le

lycée "expérimental" de Saint-Nazaire |

Le

collège-lycée "expérimental" de Caen-Hérouville|

| L'heure

de la... It's time for ... Re-creation | Freinet

dans (?) le système "éducatif" (?) |

| Changer

l'école | Des

écoles différentes ? Oui, mais ... pas trop !|

L'école

Vitruve |

| Colloque

Freinet à ... Londres | Des

écoles publiques "expérimentales" |

| 68

- 98 : les 30 P-l-eureuses | Et

l'horreur éducative ? |